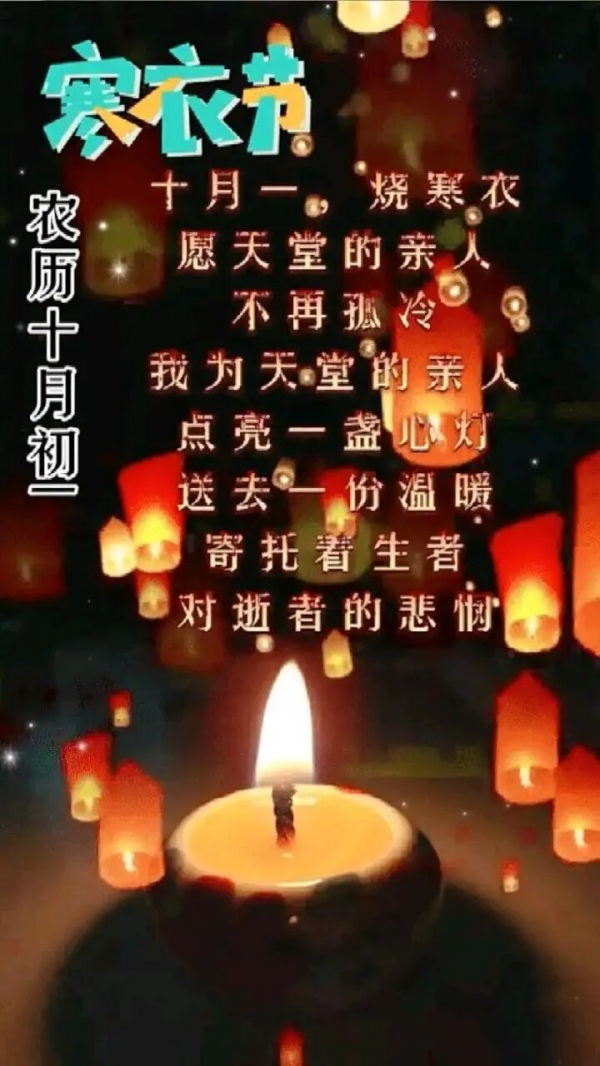

明日便是农历十月初一,这一天也是我国传统节日中的"寒衣节",在古代也称它为"十月朝""冥阴节"等,它也是与清明节、中元节并称为我国三大"鬼节",承载着中国人"慎终追远"的文化基因。

从《诗经》中的"九月授衣"到如今的缅怀祭奠,这一天不仅标志着严冬的降临,更凝结着生者对逝者的牵挂与敬意。那么,寒衣节都有哪些习俗呢?我们一起来了解一下吧!

寒衣节的起源可追溯至周代,《诗经·豳风·七月》中"七月流火,九月授衣"的诗句,正是其最早的文化印记。

古人发现农历九月暑热退去,十月寒冬将至,此时既要为活人添置冬衣,也需感念九泉之下的先祖。

最初的"授衣"习俗在宋代逐渐移至十月朔日,形成了"送寒衣"的核心仪式,成为连接生死、沟通阴阳的重要载体。

民间流传的孟姜女千里送寒衣的传说,更让这个节日添了几分深情--孟姜女为戍边丈夫送衣寻夫,哭倒长城的故事,让"十月初一烧寒衣"的习俗在长城内外广泛流传,也让寒衣节成为忠贞与孝悌的象征。

而明初朱元璋在十月初一行"授衣"之礼、赐群臣豆羹的传说,则让节日融入了顺应天时、共享丰收的内涵。

寒衣节的习俗丰富而庄重,但是其核心还是"送寒衣"。传统上,人们会用红、黄、蓝、白、黑五色纸裁剪成衣,有的还会夹入棉花,象征厚实的冬衣,新亡者则用白纸,寓意"新鬼不敢衣彩"。

焚烧前要在寒衣上写下逝者姓名辈分,如同寄信一般郑重,再在坟前或十字路口划圈焚烧,确保"收件人"能准确收到。

除了烧寒衣,"金银包袱"也是重要仪式,将冥币、纸衣装入纸糊包袱,写上"某某先祖收用",焚烧时虔诚祷告,诉说思念之情。

另外,这一天的饮食习俗同样承载着深意。北方有吃面条的传统,一碗热面既暖身又寓意绵长;江苏大丰一带则盛行吃红豆饭,相传是为了纪念反抗地主而牺牲的放牛娃,红色的米饭寄托着哀思与敬意;