糖尿病这件事,说起来其实一点都不新鲜。尤其是进入中老年之后,身边亲戚朋友,十有八九都跟这病有点关系。

有人控制得好,几十年也没出什么大问题;也有人,三天两头住院,伤口都不太好愈合。很多人开始从生活的小细节里找"突破口",希望能帮身体减轻点负担。

茶,就是其中一个让人寄予厚望的东西。

茶叶嘛,中国人喝了几千年,绿的、红的、乌龙的,老一辈人几乎都离不开它。尤其是退休之后,泡一壶茶,看着窗外的阳光慢慢从地板爬上墙角,日子就这么悠悠地过去了。

可现在,很多人开始认真琢磨:糖尿病人是不是可以多喝点茶?喝多了,会不会对身体有什么好处?

医生们还真发现了些门道。大量喝茶的糖尿病患者,身体确实有一些不小的变化。而这些变化,可能会慢慢决定一天的精神状态、一个月的血糖波动,甚至几年后的健康走向。

有位内分泌科的医生曾说,长期大量喝茶的糖尿病患者,身体会逐渐表现出一系列非常具体的"信号",有的好,有的则需要小心对待。不是说茶不好,而是喝茶这件事,本身也讲究个"度"和"方法"。

不少人喝茶,喝的是一种习惯。但在糖尿病人身上,茶的作用,确实不只是"解渴"那么简单。

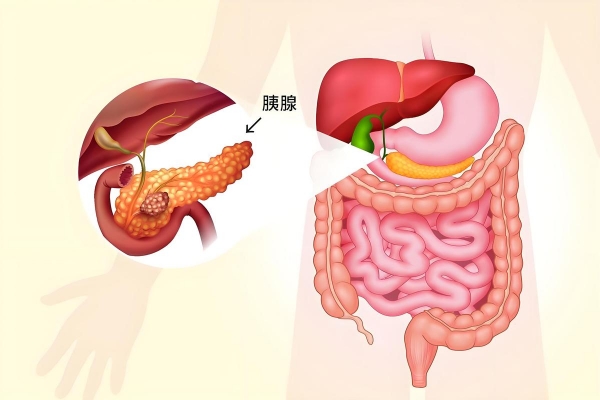

有研究显示,常喝茶的人,尤其是绿茶,体内的胰岛素敏感性可能会有所提升。说得直白一点,就是身体在使用胰岛素的时候,不那么"笨拙"了。对于糖尿病患者来说,这无疑是个好消息,等于血糖更容易被稳稳地控制住。

但凡事都有两面。一些糖尿病患者在大量喝茶之后,出现了胃不舒服、睡不好觉、手心发抖甚至心慌的情况。尤其是空腹喝浓茶,反而容易让低血糖来得悄无声息,让人一点准备都没有。

有一位六十多岁的阿姨,退休后迷上了普洱,每天三泡不落。刚开始确实觉得清爽,饭吃得也不多,体重还轻了几斤。

可时间一长,就开始觉得胃胀、食欲下降,有时候晚上怎么也睡不着。医生一问,才知道她每天喝的茶浓得跟墨汁一样。

茶里的咖啡因其实不低,特别是一些发酵时间短的绿茶、乌龙茶,刺激性更强。如果本身体质偏虚、胃肠功能不太好,喝多了反而会打乱身体原本的节奏。

还有些患者,喝茶时喜欢搭配些小零嘴,话梅、坚果、点心之类的。这种搭配,听起来很有"生活气息",但对血糖控制非常不友好。哪怕是"无糖"话梅,也可能含有隐形的添加剂,长期摄入,血糖波动的风险只会更大。

不过话说回来,要是能掌握好方法,茶确实能帮上不少忙。

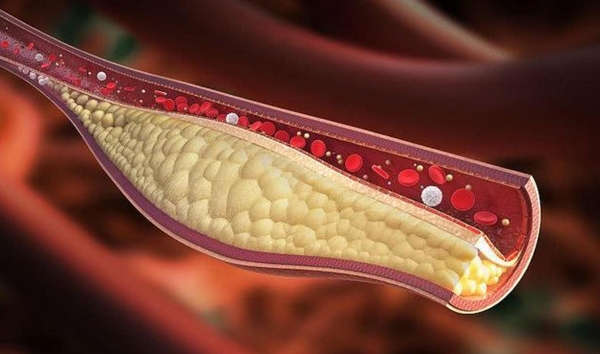

饭后半小时来一杯淡茶,有助于促进消化、缓解血糖波动。特别是绿茶中的茶多酚,被不少研究认为有一定的抗氧化作用,还可能帮助调节血脂,对合并有高血脂的糖尿病患者,是个小加分项。

不能指望靠喝茶就能"治"糖尿病,这种想法本身就太过理想化了。任何一种食物或饮品,都不是灵丹妙药。茶,只是在整个生活方式调整中,可能发挥一点辅助作用。

如果喝的方式不对,哪怕是再好的茶,也可能变成"负担"。

比如有的人习惯饭前喝浓茶,觉得能"洗胃"。但这样做容易刺激胃酸分泌,导致食欲波动,甚至影响药物吸收。糖尿病患者本就需要严格控制饮食结构,如果再加上营养吸收不稳定,很容易让血糖像坐过山车一样,忽高忽低。

还有一种常见情况是,晚上喝茶影响睡眠。不夸张地说,睡眠不足本身就可能导致血糖波动。尤其是夜间血糖控制不佳,更容易引发第二天的疲乏、头晕,甚至诱发低血糖风险。如果这时候再服用降糖药,危险系数就更高了。

当医生们提到"喝茶的8大变化"时,并不是一味地强调好或坏,而是希望糖尿病患者能更清楚地意识到:茶,并不只是口感清爽那么简单。

它可能带来的好处,包括胰岛素敏感性提升、血脂轻度改善、情绪放松、代谢轻微提速,但同时也伴随着胃肠刺激、睡眠干扰、潜在低血糖、药物吸收受影响等风险。

有意思的是,有些人喝茶反而变得不太爱吃饭了。这个变化,在短期内看可能对控制体重有帮助。但长期摄入热量不足,尤其是蛋白质缺乏,会让身体"吃自己"的肌肉,久而久之,肌少症的风险就上来了。

而肌少症和糖尿病之间,是一种非常复杂的关系。肌肉量减少,会让血糖调节更困难,久而久之,恶性循环就这样开始了。

所以医生们建议,不妨把茶看作一种"温和的辅助",而不是"万能的解药"。喝得好,是锦上添花;喝得不对,就是雪上加霜。

那到底怎么喝才算"喝得好"?其实也不复杂。淡茶为主,避免空腹,控制量,晚饭后尽量不喝浓茶。绿茶、乌龙、红茶轮着来,别盯着一种死喝。

最重要的是,不要指望茶替代药物或饮食管理。该吃药的吃药,该控制的饮食一点不能松。

生活的智慧,往往就藏在这些看似不起眼的小动作里。那些真正把日子过得稳妥的人,很少依赖"奇招",反而是在每天的一粥一饭、一茶一盏中,慢慢地去调出自己的节奏。

糖尿病这条路,说长不长,说短也不短。