太阳系中存在着数量极为庞大的小行星,在地球围绕太阳运行的过程中,时不时地就会有小行星冲向地球,尽管地球的大气层能够阻止大部分的小行星,使它们在高速穿越大气层时就烧蚀殆尽,但仍有少数体积较大、密度较高的小行星能突破大气层的防御,直接撞击地球表面。

当小行星与地表相撞时,巨大的能量会在瞬间释放,造成剧烈的爆炸和地貌破坏,形成一个个深邃的"伤疤"--陨石坑。

地球长达40多亿年的历史,这样的事情不知道发生了多少次,理论上来讲,它应该早已被小行星撞得到处都是这样的"伤疤",就像月球表面一样。

但实际上,地球上的板块运动、火山喷发、风雨侵蚀、生命活动等等自然过程,却让地球表面拥有了强大的"自愈能力",所以这些"伤疤"大多都被时间所抚平。

如此一来,在现代地球上,我们能够发现的保存较为完整的陨石坑其实寥寥无几,它们也因此变得极具研究价值。

根据一个来自中国工程物理研究院北京高压科学研究中心和广东省科学院的研究团队近日发表的新研究,在大约11700年前,中国一地曾被一颗小行星猛烈撞击。

此次撞击形成的陨石坑位于中国广东省肇庆市德庆县,科学家将其命名为"金林陨石坑",它坐落在一个约海拔630米的花岗岩山体上,整体上呈碗状,直径在820米至900米之间,深度约为90米。

科学家指出,在野外,这样一个巨大的碗状凹坑也可能由其他的地质作用形成(如火山口、岩溶塌陷),而之所以将其确定为陨石坑,是因为我们找到了确凿的证据。

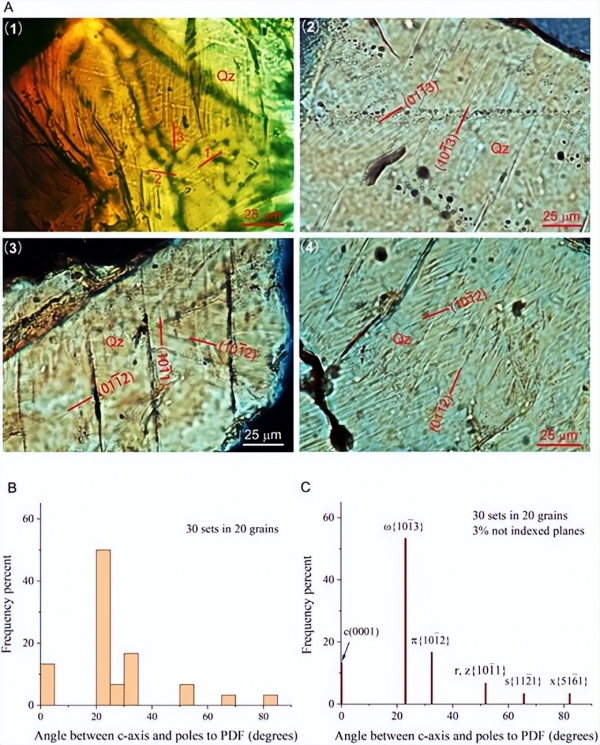

证据来自该区域岩石的微观结构,科学家在其中发现了一种特殊的微观结构--"石英击变面状页理"(Planar Deformation Features, 简称PDFs)。

简单来讲,石英是地壳中一种很常见的矿物,在地球本身的地质活动中(如火山喷发或地壳构造运动),石英晶体受到的压力和温度相对有限。

然而当一颗小行星以超高速撞击地表时,会在瞬间产生地球本身的地质活动绝无可能达到的极端高温和超高压,

进而瞬间"震碎"石英的晶体点阵结构,并在其内部形成多组平行的、微米级的玻璃质薄片,这就是"石英击变面状页理"。

在更深入的研究中,科学家根据金林陨石坑的规模和形态,通过理论模型推算出,"肇事者"应该是一颗直径约为30米的小行星,它以每秒15至25公里的速度猛烈撞击了地球,其撞击过程释放的能量至少相当于60万吨TNT当量,威力堪比40颗广岛原子弹。

根据科学家的测算,此次撞击发生在大约11700年前的全新世,这已经是我们人类的时代,当时,人类已经遍布全球,正处于从狩猎采集向早期农业过渡的时期。

而引人注目的是,在金林陨石坑所在的区域,已有考古证据表明当时存在着人类活动的遗迹。

所以我们不难想象出这样的场景:在那个时候,人们或许正在采集或狩猎,突然,天空中出现了一个比太阳更耀眼的火球,片刻之后一声巨响传来,大地剧烈颤抖,冲击波如同一堵看不见的墙,瞬间夷平了撞击点周围数十平方公里的一切,大量的烟尘被抛入高空,遮天蔽日……

科学家表示,金林陨石坑是中国境内发现的第五个陨石坑,也是中国南方发现的第一个陨石坑,所以此次发现为不同地质环境下陨石坑的形成和保存提供了珍贵的样本。

此次研究成果已发表在《极端条件下的物质与辐射》期刊上。