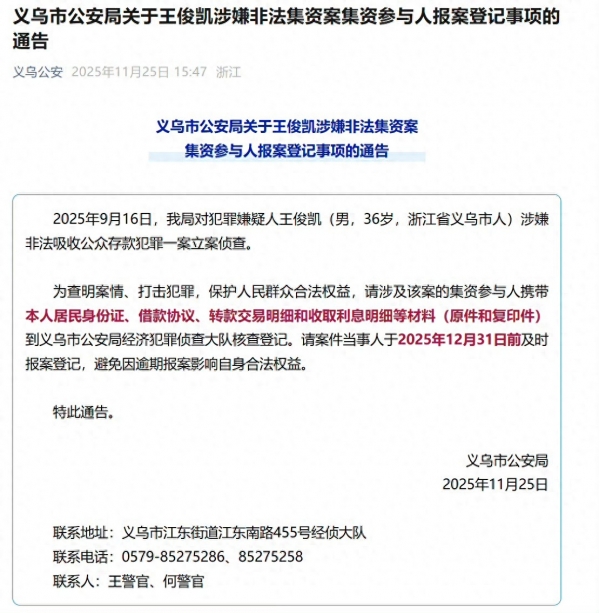

近日,一则来自浙江金华义乌市公安局的通报在网络上掀起波澜。不是因为案件本身多么离奇,而是因为通报中一个看似普通却引发热议的细节--犯罪嫌疑人被直接公布了全名:王俊凯。

一时间,舆论场上众说纷纭。有网友诧异:"警方怎么会公布犯罪嫌疑人王俊凯全名,而不是采用常见的王某凯或王某某?"更有人直言:"王俊凯被立案侦查的标题不能忍",误以为这是大家熟知的青年歌手王俊凯。随着讨论升温,义乌市公安局经侦大队民警作出回应:因系犯罪嫌疑人个人作案,必须公布全名,否则集资参与者不知道是谁。

这一回应,看似简单,却触及了执法公开与隐私保护、公众知情权与个体名誉权之间的复杂平衡。当执法透明遇上同名效应,我们该如何看待?

为何必须公布全名?警方回应背后的法律逻辑。从法律角度看,警方的做法有其明确依据。《公安机关执法公开规定》明确要求,公安机关应当向社会公开执法依据、执法程序、办案进展等信息。在刑事案件中,公布犯罪嫌疑人姓名是执法公开的重要内容之一。

更为关键的是,本案涉及非法吸收公众存款罪,这类案件往往涉及大量集资参与者。如果不公布全名,仅以"王某某"或"王某凯"相称,确实可能导致集资参与者无法准确识别犯罪嫌疑人身份,进而影响案件调查和证据收集。办案民警的解释直指核心:"不然集资参与者不知道(他)是谁。"

这种处理方式并非义乌公安首创。回顾以往案例,对于个人作案且涉及公众利益的案件,特别是金融犯罪、诈骗类犯罪,公安机关普遍采取公布全名的做法。这与有组织犯罪中为保护涉案人员安全而使用化名的情况形成鲜明对比。

同名引发的"误伤":当普通人遇上明星名。此事件最引人注目的,莫过于"王俊凯"这个名字与知名青年歌手王俊凯完全相同。这种巧合不禁让人思考:当普通人拥有与名人相同的姓名时,在司法公告中该如何避免公众误解?

从网络反应看,不少人在第一眼看到通报时确实产生了困惑,甚至有人直接关联到明星王俊凯。这种"同名效应"在信息传播中扮演了双刃剑的角色--一方面扩大了案件关注度,另一方面也可能对无辜同名者造成困扰。

值得肯定的是,大多数理性网友在了解真相后都能分清二者区别。36岁的义乌犯罪嫌疑人王俊凯与青年歌手王俊凯明显不是同一人。但这种巧合确实提出了一个现实问题:在执法公开过程中,是否需要考虑姓名相同可能带来的误伤?

警方公布犯罪嫌疑人全名的做法,引发了关于隐私权与公众知情权之间平衡的讨论。

我国法律规定,犯罪嫌疑人在被法院判决有罪之前,应推定为无罪。据此,有人质疑:在侦查阶段就公布全名,是否侵犯了犯罪嫌疑人(尤其是可能最终被证明无罪者)的隐私权和名誉权?

另一方面,公众知情权同样需要保障。特别是在非法吸收公众存款等涉众型犯罪中,受害者有权了解案件进展,社会公众也有权知晓可能影响公共安全的信息。

这种平衡并非易事。过度保护犯罪嫌疑人隐私可能导致执法不透明,损害公众利益;而过度公开则可能侵犯个人权利,违背无罪推定原则。在实践中,公安机关通常根据案件性质、社会影响等因素进行权衡。对于涉及公共利益的案件,倾向于更大程度的公开;对于一般案件,则可能更多考虑隐私保护。

从更宏观的角度看,这起事件反映了我国执法公开进程中的进步与挑战。

近年来,公安机关在执法公开方面取得了显著进步。从过去的"关门办案"到现在的主动通报,从简单的结果公开到逐步的过程公开,这些变化体现了法治建设的进步。通报中公布犯罪嫌疑人全名,正是这种公开透明的具体体现。

然而,挑战也随之而来。如何在信息化时代既保障公众知情权,又防止信息被误读、滥用?如何在遵守法律程序的同时,提高执法公信力?这些都是执法机关面临的新课题。

回到义乌警方公布嫌犯王俊凯全名这一事件,我们应该看到,警方的做法符合法律规定和办案需要,目的在于保障集资参与者的知情权和案件侦查的顺利进行。与此同时,这起事件也提醒我们,在信息传播过程中需要保持理性,避免因同名而产生的误解。

对于公众而言,面对警方通报,我们应当以事实为依据,以法律为准绳,不因姓名相同而轻易关联无辜者,也不因个案而对执法公开产生质疑。唯有如此,才能共同营造更加透明、公正的法治环境。