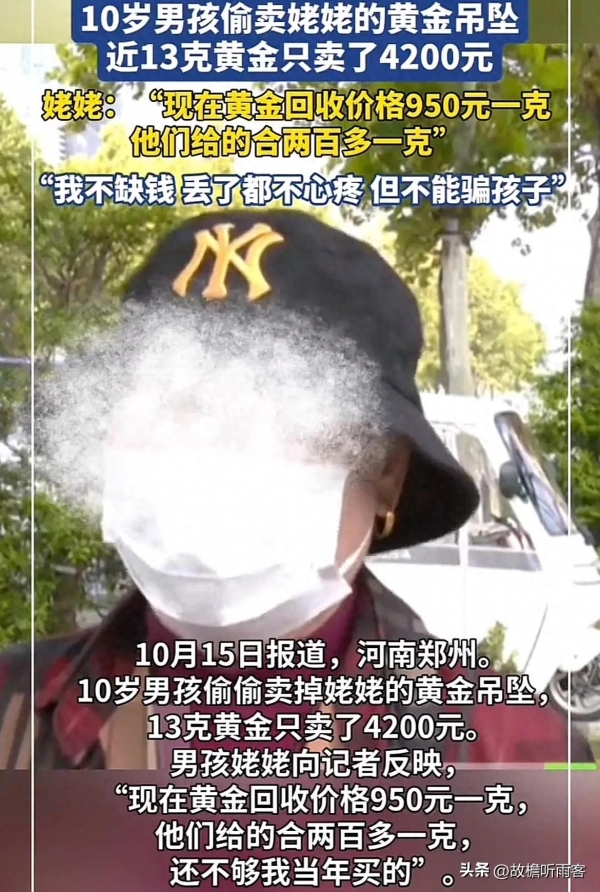

2025年10月15日,河南郑州发生一起令人唏嘘的事件:一名年仅10岁的男孩趁家人不备,将姥姥珍藏多年的一枚重达13克的黄金吊坠悄悄取出,通过一家便利店联系到黄金回收商,最终以4200元的价格出售。按当时市场回收价每克约950元计算,这13克黄金本应价值超过1.2万元,而回收方给出的价格折合每克仅323元,不足市价三分之一。

据孩子姥姥向媒体反映,她并不缺钱,对财物损失也并未过分计较,真正让她心痛的是--一个十岁的孩子,在缺乏基本法律和财产权意识的情况下,竟被商家诱导完成了一笔极不公平的交易。更令人心寒的是,当她找上门质问时,便利店老板不仅拒不承认责任,反而放话:"你说我骗你,我可以告你诽谤。"

涉事便利店工作人员事后辩称,他们在联系回收商前曾询问男孩"家人知不知情",男孩口头回答"知道",于是便协助完成了交易。同时该员工承认,店内与黄金回收存在合作关系,每促成一笔交易可获得提成。然而,对于如此大额且涉及未成年人的财产处置,既无身份核实,也未要求监护人到场或提供书面同意,整个流程形同虚设。

男孩得款后,迅速花费2300元购买了一部智能手机,其余款项用于日常消费。事发后家人察觉异常追查源头,才揭出此事。如今孩子情绪严重受创,时常说梦话、夜惊,表现出明显的心理压力。

我们常说"童言无忌",却忘了法律早已明确规定:不满八周岁的未成年人为无民事行为能力人,八岁以上未满十八岁的为限制民事行为能力人。这意味着,任何与其年龄、智力不相适应的财产处分行为,均需法定代理人追认方可生效。换句话说--一个10岁孩子卖黄金,在法律上根本不能成立。即便他主动上门,商家也有义务拒绝交易并通知家长。

可现实是,有人借"问了一句是否知情"就推卸全部责任,甚至用"提成机制"驱动此类灰色操作。这不是疏忽,而是精心设计的利益链条。那些游走于街边小店、专收"急售黄金"的回收商,早已形成一套规避监管的话术与流程--不登记、不验证、不追溯,只要能成交,就不问来路。

更讽刺的是,面对受害老人的控诉,店家不是反思,而是威胁反诉"诽谤"。这种嚣张底气从何而来?恐怕正是源于执法环节的长期缺位。目前我国对二手贵金属交易虽有备案要求,但执行松散,监管空白重重。许多回收点依附于便利店、烟酒店,打着"便民服务"旗号行套利之实,早已成为隐蔽的"洗金通道"。

当然,也不能将责任全然外推。这个孩子为何会想到"卖黄金买手机"?背后折射的是家庭教育中价值观引导的断裂。在物质丰裕的时代,不少孩子对金钱来源缺乏敬畏,误以为"拿到钱=可以花",而家长往往只关注成绩,忽视财商与法治教育。

但问题在于:当我们把所有过错归于"孩子不懂事",是否也在为成年人的冷漠开脱?一个满脸稚气的孩子拎着黄金走进店铺,难道不该引起最基本的职业警觉?真正的社会责任,不是等悲剧发生后再谴责孩子"早熟"或"贪婪",而是在他迈出第一步时,就有人站出来说:"你不该这么做。"

这件事最深的伤痕,不是那8000元的差价,而是一个孩子第一次接触成人世界时,看到的不是善意与守护,而是算计与剥削他学会了什么?也许不是"偷东西不对",而是"只要胆子大,就能骗过大人拿钱"。

更重要的是,每个成年人都是孩子观察世界的窗口。当你面对一个独自来卖金饰的孩子,请不要问"家人知不知道",而是打电话给他的父母。那一刻,你不是在损失提成,而是在守护一种比黄金更贵的东西--人性的底线。