55岁的张阿姨,最近总觉得腿没劲儿,走几步就得歇一歇。起初她以为是年纪大了,锻炼少,没放在心上,想着吃点补钙药、泡泡脚就能缓解。

可几个月过去了,情况不但没好转,反而越来越严重。她开始出现腿脚发麻、夜间抽筋,甚至上下楼梯都困难的情况。家人劝她去医院检查,结果竟被确诊为腰椎管狭窄,而且合并有下肢动脉硬化闭塞症的早期表现。

医生提醒:年过五十的女性,如果频繁出现下肢无力、酸胀、麻木等症状,背后可能藏着两个健康隐患,不容忽视。

一、年纪越大,为什么腿却越来越"不中用"?

很多人把腿脚无力简单归因于"年纪大了",但其实,下肢无力只是表象,背后可能是神经被压迫,或者血管被堵塞。

根据国家卫健委发布的相关数据,腰椎退行性病变和下肢动脉硬化闭塞症,在50岁以上人群中的发病率显著上升,尤其是女性,由于激素水平变化,骨骼退化速度更快、血管弹性下降更明显,更容易中招。

这两个"隐患"一旦发展,轻则影响行动,重则可能导致瘫痪或截肢。

二、腿没劲儿,警惕这两个"幕后黑手"

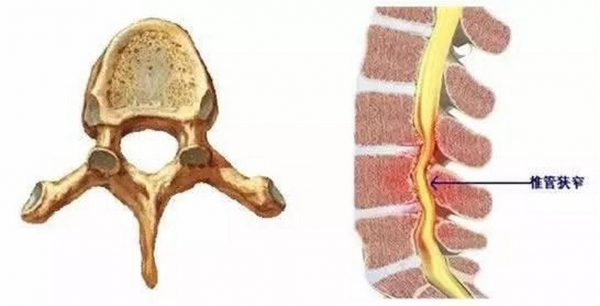

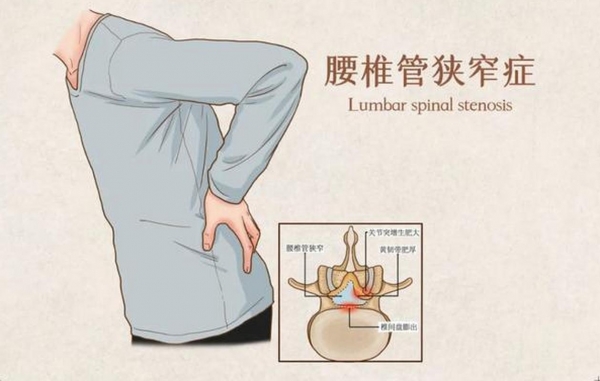

1. 腰椎管狭窄:神经通道"被挤压",腿自然没力气

腰椎管狭窄是中老年女性中常见的退行性疾病。随着年龄增长,椎间盘逐渐变薄、骨质增生,导致神经通道变窄,压迫了控制下肢的神经。

其典型表现是:走路没劲,走一段就得停,休息一下又能走,这被称为"间歇性跛行"。

如果长时间放任不管,神经压迫会逐渐加重,最终可能导致下肢肌肉萎缩、大小便功能障碍等严重后果。

值得注意的是,腰椎病并非只有腰痛,还可能以"腿部无力"作为首发症状,容易被误认为是"缺钙"或"贫血"。

2. 下肢动脉硬化闭塞症:血流不畅,腿脚自然发沉

下肢动脉硬化闭塞症是动脉粥样硬化在下肢的一种表现,主要是因为血管狭窄或堵塞,导致下肢组织供血不足。

这类患者常常在行走时感到小腿酸胀、乏力、麻木或抽筋,严重时会出现足部发凉、皮肤发黑、甚至溃烂坏疽。

据《中国循环杂志》报道,60岁以上人群中,下肢动脉硬化闭塞症的患病率已超过10%,且女性在绝经后发病率迅速上升。

而它的"可怕"之处在于--症状初期非常隐匿,容易被忽视。很多人直到病情发展到"走路100米就腿疼"的阶段,才意识到问题的严重性。

三、女性为什么更容易"腿脚不利索"?

女性的骨骼与血管系统,在绝经后会经历一系列变化。雌激素的减少,会加速骨质疏松和动脉硬化的进程。

此外,女性在生活中往往更容易忽视自己的身体信号。例如:

长期穿高跟鞋,导致脊柱受力异常;

久坐久站,影响下肢血液循环;

饮食偏甜偏咸,诱发动脉硬化;

缺乏规律锻炼,肌肉力量下降。

这些习惯,可能都是"腿没劲"的幕后推手。

四、出现这些表现,建议立即就医排查

如果你或家人年过五十,出现以下情况,请及时去医院做相关检查:

走路100米左右就腿酸腿沉,需要停下来休息;

腿部或脚部麻木、刺痛、发凉;

上下楼梯费劲,站久了腿发软;

夜间小腿抽筋频繁,影响睡眠;

足部皮肤颜色变暗或出现伤口难愈合。

医生通常会建议进行腰椎MRI检查和下肢动脉彩超,以明确病因。

五、医生提醒:这3件事,50岁后要坚持做

1. 保持脊柱健康,预防腰椎退化

建议每周进行2~3次核心肌群训练,如平板支撑、普拉提等低冲击运动,可强化腰腹肌,减缓椎间盘退化。

避免长时间久坐或弯腰,坐姿要端正,床垫不宜过软。

2. 保护血管弹性,预防血管堵塞

控制高血压、血脂、血糖,是预防动脉硬化的基础。饮食上建议:

少吃油炸、高盐食物;

多摄入富含Ω-3脂肪酸的食物,如深海鱼;

坚持每天适量有氧运动,如快走、骑车。

3. 定期体检,别等"腿出问题"才查

建议50岁以上女性每年进行一次骨密度检查、腰椎影像检查,以及下肢血管彩超筛查。

早发现、早干预,能有效避免"走不了、站不稳"的悲剧发生。

六、别把"腿没劲"当成小事,它可能是健康的信号灯

腿脚无力,不只是"老了"的自然现象,它有可能是身体在向你发出求救信号。

年过五十的女性,一定要学会倾听身体的声音。别等到不能走、不能站,才追悔莫及。

如果你或家人已经出现了类似症状,不妨早点去医院查一查,排除隐患,比什么都重要。