康熙皇帝对西方科技持开放态度,意大利传教士画家郎世宁因此得以进入清宫。这位精通透视法与光影技巧的西洋画家,为中国帝王肖像带来革命性变化。他绘制的康熙帝油画半身像,对光影的运用、面部结构的精准刻画,达到了中国传统绘画难以企及的立体感与真实感。

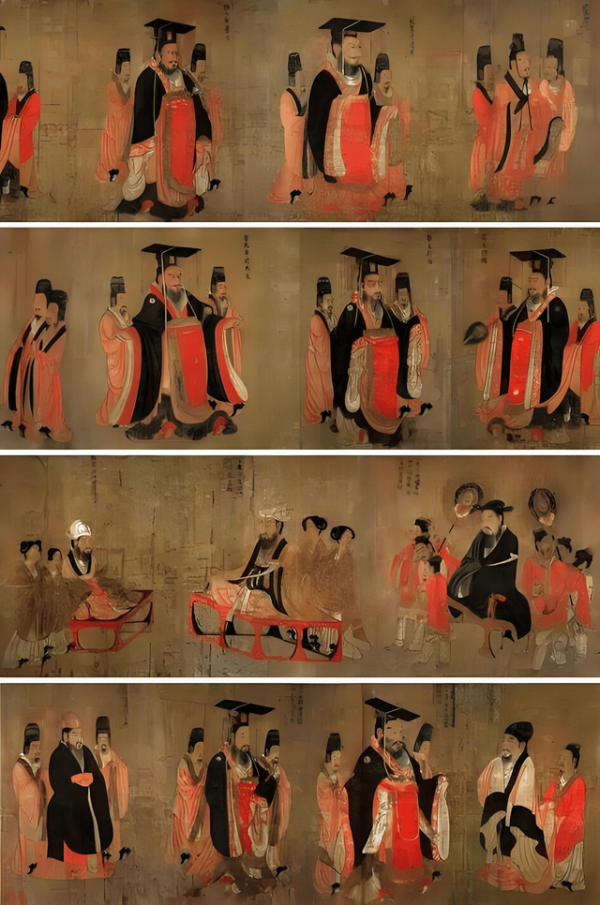

雍正皇帝在塑造自身形象上堪称创意大师。他授意宫廷画师创作了《雍正行乐图》系列。在这套册页中,雍正化身成各种身份:或着汉装抚琴于林下,或扮西洋贵族持叉刺虎,甚至化身喇嘛趺坐修行。这些精心设计的"角色扮演"超越了单纯肖像功能,成为帝王展示个人趣味、文化包容乃至治国理念的视觉宣言。

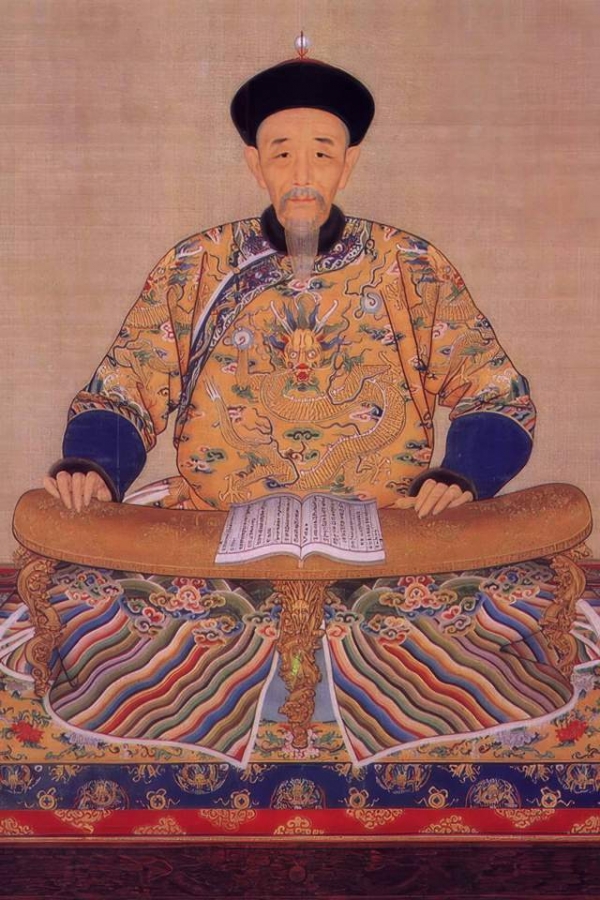

乾隆时期,宫廷肖像画达到技艺巅峰。郎世宁及其中国弟子合作完成的乾隆帝朝服像,既保持了西画的精准写实,又在龙袍纹饰、背景陈设上极尽工笔重彩之能事,形成独特的"中西合璧"风格。

然而即便在技术最成熟的乾隆朝,帝王真实容貌与其画像之间仍存在微妙距离。现存乾隆不同时期的画像显示,这位自诩"十全老人"的帝王,其老年肖像中的皱纹与眼袋被明显柔化处理,威严庄重之气被着重强化。

古代宫廷画师在提笔描绘九五之尊时,实则身处无形的樊笼之中。他们面临的绝非简单的技艺挑战,而是三重难以逾越的规则壁垒。

第一重:礼法的森严框架。

古代中国对于不同身份人物的画像规格有极为严苛的规定。帝王御容必须符合"天庭饱满、地阁方圆"的相术标准,以彰显"真龙天子"的非凡气度。明代画师在绘制朱元璋"异相"时,必须严格遵循宫廷审美范式,任何可能引发负面联想的特征均需巧妙规避或转化为祥瑞象征。

第二重:帝王的个人意志。

帝王对自身形象的在意程度远超常人想象。唐太宗李世民曾亲自要求查看画师阎立本创作的底稿;宋徽宗赵佶以艺术家皇帝的眼光审视每一幅宫廷画作;乾隆帝更是频繁下旨指导画师修改细节,确保其形象完美无瑕。画师笔下每一道线条都需经得起帝王审视,真实让位于"完美"成为必然。

第三重:时代的审美洪流。

帝王画像也是特定时代美学趣味的结晶。盛唐的雄浑气象催生了阎立本笔下唐太宗的英武;宋代院体画的精工细致造就了宋代帝王像的儒雅;清代西洋画风的渗透则让康乾画像兼具写实与装饰。画师作为个体,其笔触无法脱离所处时代的集体审美范式。

帝王画像绝非简单的生物学记录,而是政治符号、文化符号与帝王个人意志的复杂叠加。当我们凝视一幅古代帝王画像时,看到的不仅是一张面孔,更是一部浓缩的权力美学史。

朱元璋的两张脸,一张代表官方正统极力构建的仁君形象,一张承载着民间对真命天子必有异相的集体想象;康熙帝在西洋油彩下展现的立体感,既是对新技术的接纳,也是帝国兼容并包的视觉宣言;乾隆精心策划的"角色扮演"图册,则是对帝王多重身份与绝对主导地位的戏剧化宣示。

在丹青史册的深处,帝王画像的"真"与"伪"已非核心问题。真正重要的是理解这些图像背后的权力叙事与文化密码。它们如同棱镜,折射出帝制时代皇权的运作逻辑、社会的集体心理以及艺术在规训与表达之间的永恒张力。

紫禁城的重重宫门后,帝王画像如同沉默的守秘者。它们以华丽笔触掩盖了历史容颜的真相,却在无声中诉说着另一个真相:在绝对皇权的笼罩下,真实本身也要俯首称臣。

帝王画像在千年传承中编织了一张虚实交织的巨网。那些被冠以"御容"之名的画像,实则是皇权意志、宫廷规则与艺术想象共同孕育的产物。

每一笔勾勒都背负着无法言说的使命--既要展现帝王威加海内的神圣,又要巧妙遮蔽岁月在人脸上刻下的真实痕迹。