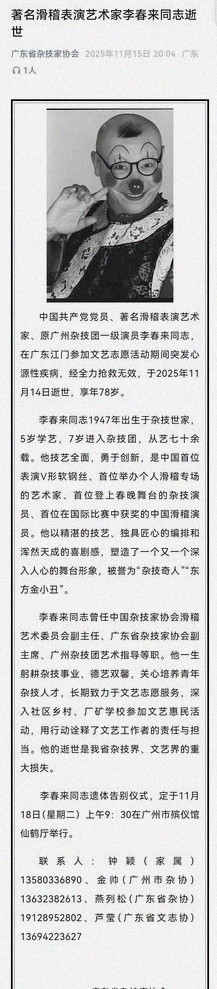

78岁的"东方金小丑"李春来在江门一场文艺志愿演出舞台上扮演"小丑叔叔"时突发心源性疾病倒地,经抢救无效于11月14日离世

他不是在商业演出,而是在一场面向公众的志愿活动里,坚持到最后一刻

很多人听到消息的第一反应是难以置信,毕竟他一直是舞台上最爱笑、最会逗人笑的那个人

舞台灯光下,他用夸张的步伐、灵巧的手法逗得孩子咯咯直笑,这一回却是让所有人沉默

据广东省杂技家协会11月15日发布的讣告确认,死因系突发心源性疾病

11月18日上午,广州市殡仪馆仙鹤厅,将举行李春来的遗体告别仪式

从广州市杂技家协会传来的消息很朴实,安排一句一句交代得清楚,像他一生的做派--认真、靠谱、不拖泥带水

在那场志愿演出里,他化身"更像邻家叔叔"的小丑,红鼻子、宽肩背带裤,是他最拿手的角色之一

协会工作人员说:"李春来老师是真正的人民的艺术家"

这句话不夸张

年过七旬,他仍常主动报名社区、学校、基层文化节的演出,没架子、没条件,来了就上

作为一个观众,我会在心里反复想:什么样的热爱,能让一个人把舞台当作日常,把笑声当作责任

他出身杂技世家,1947年出生,5岁起学艺,7岁就进入杂技团,七十余年几乎没离开过舞台

这份久,靠的不只是天赋,还有一遍遍磨出来的稳

他的履历里有四个"首位",听上去像是奖章,但背后都是汗水:中国首位表演V形软钢丝、首位举办个人滑稽专场的艺术家、首位登上春晚舞台的杂技演员、首位在国际比赛中获奖的中国滑稽演员

这四个"第一",把滑稽从"逗笑"推到"成技",也把"杂技"从险绝拉向"优雅"

吴正丹在讣告发布当天说,老爷子向来乐观开朗,对滑稽事业怀着极致执着与热忱,是当之无愧的艺术榜样

说他"老爷子",带着亲近;

说他"榜样",则是行业的共识

此前,他的儿子李赛也曾提到

"父亲到这个年纪还不计报酬参与各种演出,纯粹源于对杂技的热爱"

这句话,我想很多人都会点头--你只有真的喜欢,才会不惧辛苦

那天的舞台细节,外界有各种零碎讨论

关于他倒地至送医的具体时长,以及现场是否配备完善急救设施,暂未有权威通报,我们不做延伸判断

我只是想象,那一瞬间,台上台下像被按了暂停键;

而在场的同行、志愿者、观众,可能都会在之后很久,记得自己当时握紧的手、屏住的呼吸

这件事像一记提醒

文艺活动的医疗保障,该当作灯光、音响一样的标配,而不是事后补课

很多基层演出,场地简陋、流程紧凑、演职人员年龄跨度大,偶发的风险不是"是否",而是"何时"

请把演出现场的急救链条当成与节目单同等重要的准备

这不是苛责谁,而是希望把每一次意外的可能降到最低,把每一位在台上发光的人都稳稳接住

再回到李春来

他用一辈子,把"滑稽"做成了艺术,把"逗笑"做成了温暖

在春晚的舞台,他让全国观众记住一个不靠台词也能让人乐的身段;

在国际赛场,他把中国滑稽的灵气带出去,让别人知道我们的幽默不只是一块红鼻子

他技艺全面、编排有匠心,浑然天成的喜剧感,是很多年轻演员最难学到的"火候"

我总觉得,真正的艺术家,落点都在"人"

他让台下的人轻松、让同行的人敬佩、让行业的人看到边界还能再拓一寸

遗憾之外,更要记住他带来的笑声和标准

这标准不是"谁第一",而是"把观众当朋友,把舞台当生活"

这样的标尺,拿在手里就有分寸,走起路来才不慌

11月18日的告别,许多人会去送他最后一程

花束、掌声、安静的鞠躬,都是一种道别

也许有人会带上孩子,也许有人会穿着当年的演出服

愿每一位坚持在舞台上的人,都被好好守护;

愿每一次笑声背后,都有稳妥的保障

愿李春来老师一路走好

他曾是"杂技奇人",是"东方金小丑",也是把日子过在舞台上的普通人

我们记住他的第一,也记住他每一个走进社区、走进学校、走进人群的普通瞬间

那些当时看起来微不足道的演出,到了今天,都成了能照亮人的光