这东西很多人天天吃,甚至自认为是健康饮食的一部分。可你知道吗?它比肥肉更容易堵住你的血管,更快地"啃噬"你的心脑血管健康。

多位院士公开呼吁,这种看似普通的食物,已经被证实是导致动脉硬化的"隐形杀手"。为什么它会如此危险?我们餐桌上还有哪些"陷阱"正在偷走父母的健康?

到底是哪种食物,竟然比肥肉更伤血管?在一次公开的医学论坛上,多名心血管领域的院士罕见地站在同一战线上,他们一致提出:加工肉制品,特别是香肠、火腿、腊肉,应尽早从日常饮食中撤下。

你可能会觉得不可思议,腊肉不是传统年节美食吗?火腿肠不是孩子们的最爱?香肠不是早餐的标配?但正是这些看似"熟悉得不能再熟悉"的食品,正悄悄摧毁着一代又一代人的血管健康。

它们,好吃,却恶毒。加工肉制品的最大问题,不在于脂肪,而在于"添加剂"与"亚硝酸盐"。这类物质在加工过程中被大量使用,用来延长保质期、改善口感、保持色泽。

但你知道吗?亚硝酸盐在体内可能转化成一种叫"亚硝胺"的化合物,这是一类被世界卫生组织明确列为一类致癌物的物质。

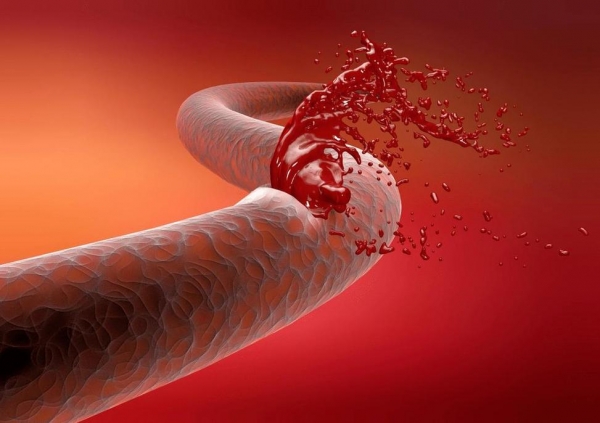

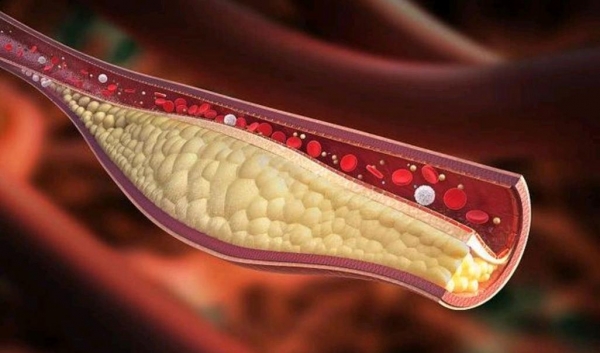

更严重的是,它不仅增加癌症风险,还会加速血管老化。很多人以为只有高血脂才堵血管,长期摄入亚硝酸盐和高盐、高磷等添加剂,会让血管壁慢慢"失去弹性",变硬、变脆,血管内皮受损,动脉粥样硬化就悄然形成。

这是一种"沉默杀手",等到你发现时,可能已经是脑梗、心梗甚至猝死。有数据显示:每周吃超过3次加工肉制品的人群,心脑血管疾病风险升高20%以上。这是一个让人背后一凉的数字。

在一次健康普查中,一位53岁的父亲,身体瘦削,血脂正常,但却突发脑梗。他的家属百思不得其解:"他又不爱吃肥肉,怎么还是得了心脑血管病?"

医生一问饮食习惯,才发现他每天早餐几乎都吃火腿三明治,晚饭喜欢炒腊肠,周末还爱来几片烤香肠下酒。看似"轻油低脂"的饮食,其实是伤血管的"慢性毒药"。

国家卫健委《中国居民膳食指南(2022)》明确指出:应限制加工肉制品摄入,建议每周不超过50克。但现实中,大多数人根本没有这个意识。

尤其是老年人,常常觉得腊肉、咸肉"耐放、耐吃",而忽视了它对血管的巨大威胁。很多年轻人竟然把火腿肠当作主食。

火腿肠看似"纯肉",实则掺杂大量淀粉、植物蛋白和添加剂。一根火腿肠的含盐量可达1.5克,超过一天推荐摄入量的四分之一。而长期高盐饮食,不仅升高血压,还会加速动脉硬化的发生。

你吃下去的不是肉,是"慢性炸弹"。这还不止。加工肉类中的磷酸盐添加剂,也在悄悄损伤你的肾功能和血管内皮。磷就像"隐形的钙流失者",它会扰乱体内钙磷平衡,让血管钙化提早到来。

血管钙化是什么?可以想象成你的血管像橡皮管变成了塑料管,脆得像玻璃,一旦破裂,分分钟就是悲剧。

即便你不吃肥肉,不抽烟不喝酒,长期吃加工肉,同样会中招。动脉粥样硬化不是老年病,而是"长期饮食习惯病"。

它从我们年轻时的每一顿饭开始,一点点在血管里"打桩",时间久了,血管堵了,心脏、脑子就跟着遭殃了。

吃得太咸,血压上来;吃得太多添加剂,血管壁受损;吃得太多腊肉香肠,血管不堪重负。

那是不是只要少吃一点就没事了?不是。加工肉制品的风险在于"积累",哪怕每天只吃一点,但长期摄入也会造成显著影响。这不是量的问题,而是"频率+时间"的复合打击。

很多人以为运动能抵消饮食的伤害,这是个大误区。血管的损伤是不可逆的,一旦动脉硬化形成,即使控制得再好,也只是延缓,而不是逆转。

别再拿"我身体好着呢"当挡箭牌。在门诊里,我见过太多中年人,刚开始只是头晕、乏力、胸口闷,以为是累着了,结果一查,颈动脉斑块、冠状动脉硬化、甚至已经轻度狭窄。

他们当中很多人共同的饮食习惯:早餐香肠、晚餐腊肉、火锅涮午餐肉。血管堵,不是一天造成的,是几十年"吃"出来的。

别把父母的餐桌变成"定时炸弹"。有些人说,"那我们吃点自制腊肉总行吧?"不行。自制腊肉虽然没有工业添加剂,但在腌制、熏制过程中,依然会产生亚硝酸盐,甚至含量更高。

再加上很多人用的是高盐腌制,更是雪上加霜。这类食物,应该从"偶尔吃"变为"尽可能不吃"。不是让你一口都不碰,而是别再把它当作日常。

要保护血管健康,第一步就是把加工肉制品从家里撤下。尤其是家中有高血压、高血脂、糖尿病、动脉硬化病史的中老年人,更要严格限制摄入。因为他们的血管已经不再"年轻",经不起这些"隐形毒素"的摧残。

真正的健康,不是吃得少,而是吃得对。如果你实在想吃肉,选择白肉(如鸡胸肉、鱼肉)或瘦红肉(如牛肉)更为安全。

烹饪方式也尽量避免煎炸、熏烤,采用蒸、煮、炖等方式,减少油脂与致癌物的产生。健康饮食不是"忍耐",而是"智慧"。