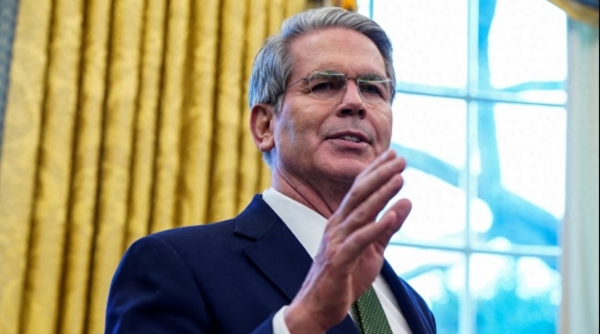

10月30日,据俄罗斯卫星通讯社报道,美国财长贝森特声称,中国已经同意在本季购买1200万吨美国大豆,并且在未来三年,我们还会继续大量购买美国大豆,每年至少2500万吨。这一消息迅速引发了芝加哥大豆期货市场的应声上涨。

那么我们该如何看待这则消息呢?

以特朗普政府宣传的视角来看,这似乎是中国在美国压力下做出的让步,以支付真金白银,大规模恢复采购因贸易摩擦而一度中断的美国大豆。

然而,如果我们将这一情况,置于更广阔的战略棋局中观察,便会发现一个更为复杂的真相。

在这场交易中,中国只不过是换了一个买家,而美国消耗的却是难以再生的战略筹码。

中美大豆贸易从来不是简单的买卖关系,而是两国战略博弈的微观缩影。

最近,中美达成的这份大豆协议,表面上是贸易关系的正常化,实质上却是一场精心计算的利益交换。

贝森特高调宣布的"胜利",也就是中国承诺在本季采购1200万吨美国大豆。对美国农业而言,这无疑是一场及时雨,解了他们的"近渴"。

然而,需要说明的是,中美最近达成的协议背后,是双方在多个领域的一揽子让步。

美国将此前针对中国征收的所谓芬太尼关税从20%降至10%,同时暂停对中国造船和海事行业采取的制裁措施一年,以及还需要停止穿透性规则一年。

作为回应,中国在稀土出口方面也会做出一定程度的调整。

大豆与稀土--这两样看似不相干的商品,在此次谈判中被巧妙地联系在了一起。

稀土被用于电动车、卫星系统、精密制造、芯片设备等关键领域,其战略价值不言而喻。

对于美国而言,这份大豆协议的达成确实带来了立竿见影的政治红利。

美国大豆种植户们终于可以松一口气,因为他们"正处于贸易和金融崩溃的边缘"的警告得到了回应。

然而,赢得订单并不意味着赢得优势。

美国为这些大豆订单付出的代价,其实是一种无形的战略优势。

简单讲,此前我们不可否认的一个事实,那就是中美之间的博弈,处于美国进攻中国防御的态势。

也就是美国想尽各种办法打压你,还不准你还手的那种。

以前中国实力不够强的时候,实际上吃了很多亏。

而现如今,因为美国打压中国,所以我们反制美国,不从美国那里购买大豆了,美国认怂,取消针对中国的措施,而中国换个采购地方,继续从美国那里购买大豆。

在这一过程中,我们需要看到的,不是简单的"贸易回归正常"。其深层意义在于,美国首次在关键博弈中,承认其单边施压的手段已然失效,并不得不默认了中国与之平等博弈的地位。

这象征着美国在战略上的绝对主动权,已经松动。

这一主动权的易手,其意义远不止于一纸大豆订单。

它为一个全新的博弈模式拉开了序幕:中国式的"反制-谈判"模式。在这个模式中,中国不再仅仅是被动者,更是有能力利用自身市场优势、供应链韧性来定义规则、捍卫自身利益的对等博弈方。

这样一个过程,实际上就是美国失去主动权,承认中国的地位。

这也是美国放弃的东西,要知道,中国买大豆只是换了一家供货商,但问题上,美国失去的这种主动权,还能找回来吗?

这是不可能的

更值得关注的是,中国已经证明了自己具备"不购买"的能力。

今年5月暂停美国大豆进口后,中国不仅没有出现供应危机,反而借此机会向巴西、阿根廷等更多元化的供应源转移。

中美大豆协议的实质,是一场结构性优势的再平衡。在这个过程中,中国通过证明自己"没有美国大豆也能行",从而赢得了"选择购买"的主动权。

而美国则通过接受一场以战略筹码换取商业利益的交易,无形中承认了自己在农业依赖性与战略资源需求之间的两难处境。

从更广阔的视角看,这场交易揭示了全球供应链格局的深刻变化。

中国在巴西、美国之间灵活切换,既保障供应安全,也以市场为杠杆维护利益。

而美国,则不得不面对一个事实:其农业出口的稳定性,越来越依赖于在地缘政治上的灵活性。

回到最初的问题:在这场大豆协议中,谁赢了?答案已经显而易见。

中国购买美国大豆,不是博弈的结束,而是博弈进入新阶段的标志。

美国农民收获了订单,中国也得到了我们想要,表面上是双赢。

但在这场交易的更深处,美国消耗的是难以再生的战略筹码,而中国只是换了一个采购地方而已。