三、权力更迭:明清皇权重塑的武圣新标

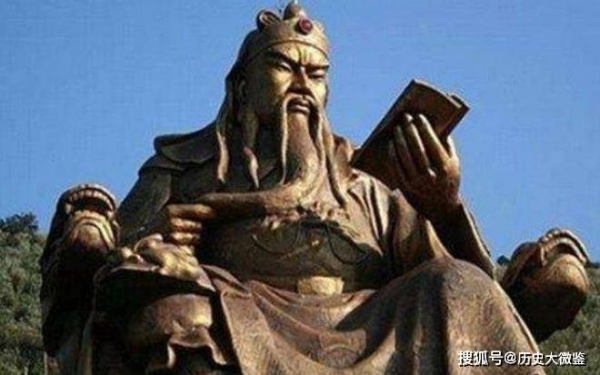

明初朱元璋废除"武成王"庙制,姜太公的官方武圣地位名存实亡。万历二十二年(1594年),明神宗敕封关羽为"协天护国忠义大帝",万历四十二年(1614年)又加封"三界伏魔大帝神威远镇天尊关圣帝君",关羽正式取代姜太公成为新一代武圣。

清朝统治者对关羽崇拜的推崇达到顶峰。满清入关前即在盛京(沈阳)建立关帝庙。顺治元年(1644年)清军刚入北京,立即敕封关羽为"忠义神武关圣大帝"。乾隆三十三年(1768年),加封"灵佑"二字,关羽封号长达二十六字,祭祀规格超越所有历代名将。

清廷如此推崇关羽,实有深意:

政治合法性建构:借关羽"忠义"之名,强调臣子对君主的绝对忠诚

民族矛盾化解:通过共同信仰弥合满汉差异

社会道德教化:以关羽为典范推行忠孝节义价值观

民间信仰引导:将蓬勃的关帝崇拜纳入官方管控体系

四、庙宇林立:民间信仰的终极选择

官方推崇需要民间响应才能真正落地生根。明清时期关帝庙如雨后春笋般遍布城乡,其数量远超其他庙宇。明人王世贞感叹:"故前将军汉寿亭侯关公祠庙遍天下,祠庙几与学宫、浮屠等。"清人赵翼亦在《陔余丛考》中记载:"今且南极岭表,北极塞垣,凡儿童妇女,无有不震其威灵者。香火之盛,将与天地同不朽。"

在普通百姓心中,关羽不仅是武圣,更是禳灾治病、招财进宝的全能保护神。这种深入民心的信仰力量,最终使关羽彻底取代姜太公,成为无可争议的武圣。

结语:权力与信仰交织的圣者之路

姜太公让位关羽,表面是两位历史人物地位的更迭,实则映射了中国社会结构与信仰体系的深刻变迁。官方推崇如风,能扬起信仰的帆;而民间认同才是托举圣像的深沉之水。 从姜尚到关羽的千年嬗变中,我们看到的是统治意志与民间诉求的复杂互动,是历史记忆被不断重塑的文化过程。

当我们在关帝庙前焚香祭拜时,那袅袅青烟中升腾的,不仅是人们对忠义的尊崇,更是一个民族在时间长河中不断重构的精神图腾