国家统计局年初披露,2024年我国出生人口仅954万,而死亡人数飙升至1093万。总人口减少的颓势仍未逆转,人口结构变化值得关注。

这波"死亡高峰",背后原因还真不简单!

国家统计局 2025 年初发布的 2024 年国民经济运行数据显示,全国总人口 14.08 亿,较上年减少约 140 万,这已是人口连续第三年负增长。

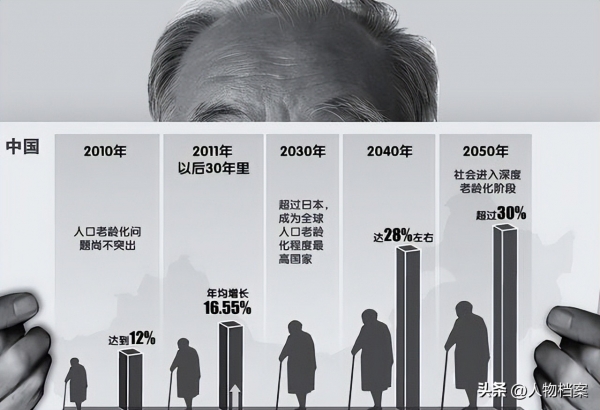

其中,2024 年出生人数 954 万,死亡人数攀升至 1093 万,而 60 岁及以上老年人口达到 31031 万人,占总人口的 22.0%,65 岁及以上人口更是突破 2.2 亿,占比 15.6%。

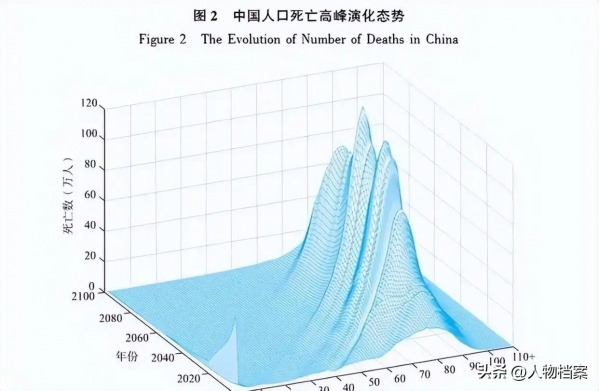

复旦大学人口研究所张震教授团队的研究指出,这种死亡人数的上升并非短期波动,而是多重因素长期叠加的结果,未来几十年中国将迎来前所未有的死亡高峰,预计到 2061 年年度死亡人数可能达到 1900 万。

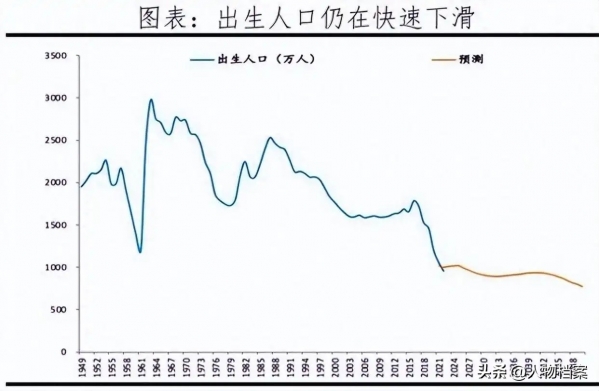

人口结构的历史惯性,构成了死亡高峰最坚实的基数。新中国成立后稳定的社会环境催生了两轮显著的婴儿潮,第一轮出现在建国初期,每年出生人口均超过 2000 万;第二轮更为庞大,1962 年至 1975 年间年均出生人口达 2700 万,1963 年更是接近 3000 万峰值。

这些在特定历史阶段出生的人群,曾作为劳动力核心支撑起国家的快速发展,形成了显著的人口红利。

如今,时间的推移让这部分群体逐步步入老年,第一轮婴儿潮出生者已进入 70 至 80 岁的高龄阶段,第二轮婴儿潮出生者正以每年超 2000 万的规模迈入老年行列。

老年人口基数的持续扩大,使得即使保持稳定的年龄别死亡率,年度总死亡人数也必然呈现上升趋势,这一过程被人口学家视为人口发展的自然循环。

寿命延长带来的生存质量提升,却也客观上推动了死亡人数的集中增长。建国初期我国人均预期寿命仅 35 岁,天花、麻疹等烈性传染病以及难产、感染等问题,成为威胁生命的主要因素。

而随着医疗技术的迭代与公共卫生体系的完善,疫苗的普及彻底消灭了天花等传染病,抗生素的广泛应用大幅降低了感染致死率,外科手术技术的进步让曾经的绝症变得可治。

以慢性病管理为例,高血压、糖尿病等曾被视为 "不治之症" 的疾病,如今通过规范用药和定期监测即可实现长期控制,患者存活数十年已成为常态。

公共卫生服务网络的延伸更让保障触达基层,村级卫生室、乡镇医院的全覆盖,以及大病转诊机制的建立,让更多人得以平稳度过疾病风险期。

国家卫健委数据显示,当前我国人均预期寿命已达 79 岁,较建国初期实现翻倍,2000 年后出生人群中,女性 65 岁存活率达 90% 至 97%,男性达 88% 至 93%,80 岁存活率仍保持高位。这种存活率的提升使得大量人口集中进入老年阶段,最终形成死亡高峰的叠加效应。

死亡率的持续下降,进一步加剧了死亡高峰的集中度。建国初期我国人口死亡率高达 20‰,而 2024 年这一数据已降至 8‰以下,这一变化背后是医疗条件、营养水平与公共卫生教育的全面进步。

抗生素的发现与应用、手术器械的精准化发展、营养补充剂的普及,共同降低了婴幼儿夭折率与中青年早逝风险。公共卫生教育的推广让居民健康意识显著提升,饭前洗手、定期体检等习惯的养成,从源头减少了疾病发生概率。

中国健康与养老追踪调查对 5436 名中老年人的 8.2 年随访研究显示,健康的生活方式能显著降低全因死亡风险,而这种健康认知的普及已形成社会共识。

死亡率的下降意味着,过去出生高峰的人群得以最大限度地存活至老年阶段,原本分散在各年龄段的死亡事件,逐渐集中到老年期发生,最终推动死亡人数的阶段性攀升。

慢性病的高发成为死亡高峰的重要助推因素。国家卫健委数据显示,心脑血管疾病、癌症、糖尿病、慢性呼吸系统疾病这四类慢性病导致的死亡人数占比已超过 80%,构成了主要的疾病负担。

其中,65 岁及以上老年糖尿病患者人数已突破 3000 万,慢性呼吸系统疾病患者约 1 亿人,而成年人高血压、高脂血症、高尿酸血症的患病率分别达到 27.5%、35.6% 和 13.3%。

这些慢性病的发展具有隐匿性与长期性,患者往往需要数十年的持续治疗与管理,而随着年龄增长,器官功能衰退导致并发症风险显著上升,成为老年群体死亡的主要诱因。

国家卫健委近期发布的四类慢性病营养和运动指导原则指出,不良生活方式是慢性病高发的重要原因,吸烟、过量饮酒、睡眠不足、缺乏运动等因素,正在持续扩大慢性病患者群体,为死亡高峰的到来埋下伏笔。

死亡高峰的临近已对社会服务体系形成现实考验。养老服务领域的供需缺口尤为突出,当前全国养老床位仅 800 多万张,而实际需求已超过 1000 万张,一线城市公立养老院床位排队周期普遍长达数年,私立养老院每月上万元的费用让普通家庭难以承受。

护理人员的短缺更为严峻,目前全国专业护理员仅 50 万人,按照老年人口护理需求测算,缺口高达 550 万,部分养老机构甚至出现一名护理员照料十余名老人的情况。

医疗系统同样面临压力,老年门诊量已占医院门诊总量的 40%,心脑血管科、内分泌科等老年病科室常年处于满负荷运转状态,而医保基金支出随着老年患者报销需求的增加持续攀升。

殡葬服务的供给也出现紧张,北京、上海等大城市墓地价格已达每平方米十几万甚至上百万元,部分地区因殡仪馆容量不足,出现老人离世后需等待数日才能火化的情况。

面对这一趋势,社会层面已开始出现适应性调整。民政部门正加速推进殡葬设施建设,计划新增数百所殡仪馆与数千台火化设备,同时大力推广海葬、树葬等生态安葬方式,通过政府补贴引导民众转变丧葬观念。

银发经济的崛起则为应对挑战提供了新路径,智能健康手环凭借血压心率监测、异常预警等功能成为老年市场爆款产品,适老化家居改造订单排期已达半年,配备专业医生的老年旅游团更是一席难求。

政策层面也在积极发力,国家先后出台糖尿病、慢性呼吸系统疾病等慢性病防治行动实施方案,通过建立综合防控体系降低疾病负担,同时借鉴日本、德国等老龄化国家经验,探索健康老人再就业机制,挖掘长寿红利。

西南财经大学发布的人口研究报告指出,2025 年至 2100 年间,中国死亡人数将呈现波动上升态势,这一过程既是社会发展的必然结果,也是对治理能力的考验。

人口学家强调,死亡高峰并非灾难,而是社会从 "人口红利" 向 "长寿红利" 转型的必经阶段,其背后折射的是医疗进步、生活改善的发展成就。随着养老、医疗、殡葬等服务体系的逐步完善,以及社会对老龄化认知的不断深化,中国完全有能力平稳应对这一人口发展阶段的到来。