当印尼Grasberg铜矿的泥石流引发全球铜价飙升时,历史正以另一种形式重演--这场发生在2025年的资源风暴,恰似左宗棠抬棺入疆时棉花贸易引发的全球震荡。从19世纪的棉花到21世纪的铜脉,资源博弈始终是大国博弈的隐形棋盘。

内蒙古额济纳旗的微电网工程,正以另一种方式诠释资源控制的现代逻辑。这座广域纯新能源电力系统,通过"源网荷储"一体化设计,实现了风光资源的高比例消纳,为边疆地区供电可靠性提供了中国方案。这种技术突破背后,是新能源革命对传统资源格局的重塑--正如19世纪英国纺织厂因棉花短缺而恐慌,如今全球数据中心正因铜资源短缺面临算力危机。

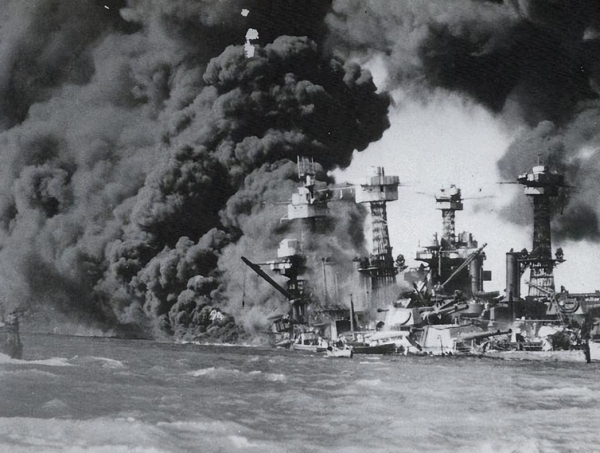

资源博弈的底层逻辑从未改变。日本偷袭珍珠港的深层动因是石油短缺,而今日全球铜矿减产引发的连锁反应,暴露了新能源时代更隐蔽的脆弱性。一辆电动汽车用铜量是燃油车的4倍,AI数据中心耗电量更超过英国全国总和。这种结构性变化使铜从"工业晴雨表"蜕变为"数字时代的硬通货",正如19世纪棉花之于工业ge命。

更深刻的变革发生在微观层面。中国生成式人工智能用户规模突破5亿,其背后是算力基础设施的爆发式增长。但鲜为人知的是,每秒百亿亿次浮点运算需要消耗相当于小型核电站的电量。这种"电力巨兽"特性,要求建设全新的绿色能源体系--从特高压输电到储能技术,从稀土提炼到芯片制造,每个环节都构成新的资源节点。

资源博弈的伦理维度同样值得深思。澳大利亚的水权交易制度、中国的生态保护措施,都在探索资源分配的公平路径。但现实挑战依然严峻:全球前十大铜矿平均开采年限降至37年,智利、秘鲁面临矿石品位下降与社区抗议的双重压力。这种资源枯竭的阴影,与19世纪美国南方棉农面临的黑奴制度有着惊人的相似--都是对资源过度开发的警示。

站在2025年的历史节点回望,从棉田到算力,从石油到稀土,资源博弈始终遵循着相同的底层逻辑:谁控制了最基础、最古老的物理元素,谁就能定义未来的规则。这种控制不仅需要物理占有,更要掌握提纯技术、制造工艺与行业标准。正如额济纳微电网工程展现的,真正的资源博弈,从来不是简单的占有游戏,而是对技术、工艺与标准的全方位掌控。这,就是宏观大局最底层的运行密码。