这一艺术加工直指历史本质:天宝年间滥设"使职"已成财政顽疾。史载唐玄宗"跳开外朝衙署,派发各种临时差遣",从"木炭使"到"花鸟使",甚至为吃平原郡糖蟹就专设"糖蟹转运使"。这些使臣不受监察,"揣着国库的钱,消失在灞桥之外",加速了盛唐财政的崩溃。

历史洪流中的小人物:虚构背后的真实身影

《长安的荔枝》主人公李善德虽是虚构人物,却融合了真实历史人物的命运。马伯庸在创作时参考了两个关键人物:

武则天时期的司农寺上林署令李善德,同名不同人;

明代官员周德文因负责采办建筑材料劳累而死,更因荔枝运输劳民伤财而获罪。

小说中李善德最终直面杨国忠,痛斥运送荔枝的劳民伤财,结果被流放岭南。这一情节设计暗合历史规律--天宝十四年(755年)冬,安史之乱爆发,长安沦陷。李善德因流放岭南反而保全性命,成为"塞翁失马"的历史隐喻。

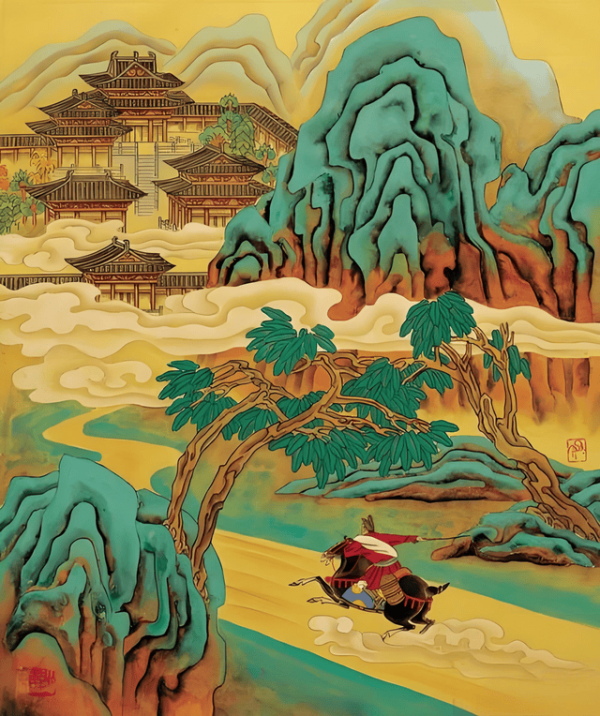

更深刻的是,马伯庸通过这个虚构小吏揭示了历史真相:盛世的崩塌往往源于无数"小事"的积累。当帝王将相沉迷于个人享乐,当官僚系统为讨好上位者不惜劳民伤财,盛世根基便开始动摇。杜牧写下"一骑红尘妃子笑"时,安史之乱已过去半个多世纪,诗句中蕴含的讽刺与反思,正是对这段历史最深刻的注解。

从唐朝到现代:荔枝道上的历史回响

从岭南到长安的荔枝之路,不仅是地理上的跨越,更是透视历史的通道。当我们站在当下回望,会发现其中蕴含的历史教训与现实启示。

技术局限下的人力奇迹。在没有现代科技的唐代,人们通过精密组织与牺牲精神完成了不可能的任务。李善德设计的"脚程格眼"如同现代项目管理图表,详细记录荔枝状态随里程的变化;驿站系统的高效运转展现了古代中国的组织能力。但这一奇迹的代价是"惊尘溅血流千载"的生命代价。

口腹之欲引发的连锁反应。为满足贵妃一人之欲,导致"取之尽锱铢,用之如泥沙"的资源掠夺。当李善德质问:"荔枝与国家,不知相公心中到底如何权衡?"时,提出的正是执政者永恒的命题:个人私欲与民生福祉孰轻孰重?

历史给出了残酷答案:天宝十四载十一月,安禄山起兵反唐。曾经"山顶千门次第开"的华清宫,转眼变成"尘土已残香粉艳,荔枝犹到马嵬坡"的凄凉场景。荔枝的甜,最终化为马嵬坡上白绫的苦涩。

今天,当我们品尝到从枝头摘下的新鲜荔枝时,很难想象一千多年前这场味觉盛宴背后的艰辛。杨贵妃一生大约只吃过数十次鲜荔枝,每颗荔枝的成本相当于十余户农家一年的赋税。

马伯庸在《长安的荔枝》后记中坦言,他试图在历史缝隙中寻找那些"被史书遗忘的小人物"。当我们将小说与史实对照,发现最震撼的并非荔枝如何运抵长安的技术谜题,而是历史规律的无情--那些忽视民生疾苦的盛世荣华,终将如荔枝般迅速腐败。

一骑红尘绝尘去,唯留史鉴照古今。